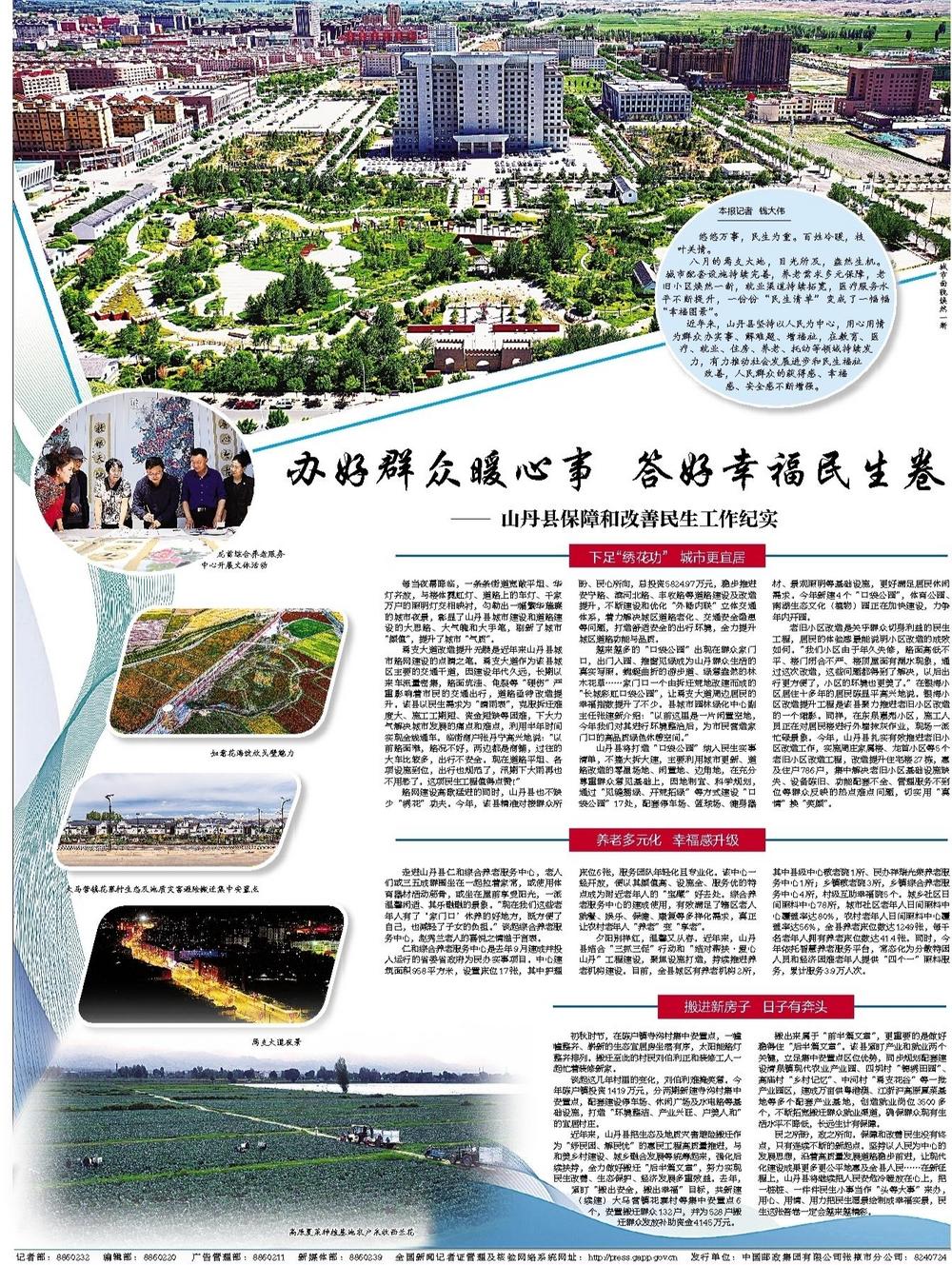

本报记者 钱大伟 悠悠万事,民生为重。百姓冷暖,枝叶关情。 八月的焉支大地,目光所及,盎然生机。城市配套设施持续完善,养老需求多元保障,老旧小区焕然一新,就业渠道持续拓宽,医疗服务水平不断提升,一份份“民生清单”变成了一幅幅“幸福图景”。 近年来,山丹县坚持以人民为中心,用心用情为群众办实事、解难题、增福祉,在教育、医疗、就业、住房、养老、托幼等领域持续发力,有力推动社会发展进步和民生福祉改善,人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。 下足“绣花功” 城市更宜居 每当夜幕降临,一条条街道宽敞平坦、华灯齐放,与楼体霓虹灯、道路上的车灯、千家万户的照明灯交相映衬,勾勒出一幅繁华璀璨的城市夜景,彰显了山丹县城市建设和道路建设的大思路、大气魄和大手笔,刷新了城市“颜值”,提升了城市“气质”。 焉支大道改造提升无疑是近年来山丹县城市路网建设的点睛之笔。焉支大道作为该县城区主要的交通干道,因建设年代久远,长期以来车流量密集,路面坑洼、龟裂等“硬伤”严重影响着市民的交通出行,道路亟待改造提升。该县以民生需求为“晴雨表”,克服拆迁难度大、施工工期短、资金短缺等困难,下大力气解决城市发展的痛点和难点,利用半年时间实现全线通车。临街商户张丹宁高兴地说:“以前路面窄,路况不好,两边都是商铺,过往的大车比较多,出行不安全。现在道路平坦、各项设施到位,出行也规范了,汛期下大雨再也不用愁了。这项民生工程值得点赞!” 路网建设高歌猛进的同时,山丹县也不缺少“绣花”功夫。今年,该县精准对接群众所盼、民心所向,总投资5824.97万元,稳步推进安宁路、滨河北路、丰收路等道路建设及改造提升,不断建设和优化“外畅内联”立体交通体系,着力解决城区道路老化、交通安全隐患等问题,打造舒适安全的出行环境,全力提升城区道路功能与品质。 越来越多的“口袋公园”出现在群众家门口,出门入园、推窗见绿成为山丹群众生活的真实写照。蜿蜒曲折的游步道、绿意盎然的林木花草……家门口一个由拆迁荒地改建而成的“长城彩虹口袋公园”,让焉支大道周边居民的幸福指数提升了不少。县城市园林绿化中心副主任张建新介绍:“以前这里是一片闲置空地,今年我们对其进行环境整治后,为市民营造家门口的高品质绿色休憩空间。” 山丹县将打造“口袋公园”纳入民生实事清单,不搞大拆大建,主要利用城市更新、道路改造的零星场地、闲置地、边角地,在充分尊重群众意见基础上,因地制宜、科学规划,通过“见缝插绿、开荒拓绿”等方式建设“口袋公园”17处,配套停车场、篮球场、健身器材、景观照明等基础设施,更好满足居民休闲需求。今年新建4个“口袋公园”,体育公园、南湖生态文化(植物)园正在加快建设,力争年内开园。 老旧小区改造是关乎群众切身利益的民生工程,居民的体验感最能说明小区改造的成效如何。“我们小区由于年久失修,路面高低不平、楼门闭合不严、楼顶屋面有漏水现象,通过这次改造,这些问题都得到了解决,以后出行更方便了,小区的环境也更美了。”在银海小区居住十多年的居民陈显平高兴地说。银海小区改造提升工程是该县聚力推进老旧小区改造的一个缩影。同样,在东泉嘉苑小区,施工人员正在对居民楼进行外墙抹灰作业,现场一派忙碌景象。今年,山丹县扎实有效推进老旧小区改造工作,实施周庄家属楼、龙首小区等5个老旧小区改造工程,改造提升住宅楼27栋,惠及住户786户,集中解决老旧小区基础设施缺失、设备陈旧、功能配套不全、管理服务不到位等群众反映的热点难点问题,切实用“真情”换“笑颜”。 养老多元化 幸福感升级 走进山丹县仁和综合养老服务中心,老人们或三五成群围坐在一起拉着家常,或使用体育器材活动筋骨,或坐在屋前享受阳光,一派温馨闲适、其乐融融的景象。“现在我们这些老年人有了‘家门口’休养的好地方,既方便了自己,也减轻了子女的负担。”谈起综合养老服务中心,赵秀兰老人的喜悦之情溢于言表。 仁和综合养老服务中心是去年9月建成并投入运行的省委省政府为民办实事项目。中心建筑面积958平方米,设置床位17张,其中护理床位6张,服务团队年轻化且专业化。该中心一经开放,便以其颜值高、设施全、服务优的特点成为附近老年人的“宝藏”好去处。综合养老服务中心的建成使用,有效满足了辖区老人就餐、娱乐、保健、康复等多样化需求,真正让农村老年人“养老”变“享老”。 夕阳别样红,温馨又从容。近年来,山丹县结合“三抓三促”行动和“结对帮扶·爱心山丹”工程建设,聚焦设施打造,持续推进养老机构建设。目前,全县城区有养老机构2所,其中县级中心敬老院1所、民办祥瑞光荣养老服务中心1所;乡镇敬老院3所,乡镇综合养老服务中心4所,村级互助幸福院5个。城乡社区日间照料中心78所,城市社区老年人日间照料中心覆盖率达80%,农村老年人日间照料中心覆盖率达56%,全县养老床位数达1249张,每千名老年人拥有养老床位数达41.4张。同时,今年依托智慧养老服务平台,常态化为分散特困人员和经济困难老年人提供“四个一”照料服务,累计服务3.9万人次。 搬进新房子 日子有奔头 初秋时节,在陈户镇寺沟村集中安置点,一幢幢整齐、崭新的生态宜居房坐落有序,太阳能路灯整齐排列。搬迁至此的村民刘伯利正和装修工人一起忙着装修新家。 谈起这几年村里的变化,刘伯利难掩笑意。今年陈户镇投资1419万元,分两期新建寺沟村集中安置点,配套建设停车场、休闲广场及水电路等基础设施,打造“环境整洁、产业兴旺、户美人和”的宜居村庄。 近年来,山丹县把生态及地质灾害避险搬迁作为“纾民困、解民忧”的惠民工程高质量推进,与和美乡村建设、城乡融合发展等统筹起来,强化后续扶持,全力做好搬迁“后半篇文章”,努力实现民生改善、生态保护、经济发展多重效益。去年,紧盯“搬出安全,搬出幸福”目标,共新建(续建)大马营镇花寨村等集中安置点6个,安置搬迁群众132户,并为528户搬迁群众发放补助资金4145万元。 搬出来属于“前半篇文章”,更重要的是做好稳得住“后半篇文章”。该县紧盯产业和就业两个关键,立足集中安置点区位优势,同步规划配套建设清泉镇现代农业产业园、四坝村“锦绣田园”、高庙村“乡村记忆”、中河村“焉支花谷”等一批产业园区,建成万亩供粤港澳、江浙沪高原夏菜基地等多个配套产业基地,创造就业岗位3500多个,不断拓宽搬迁群众就业渠道,确保群众现有生活水平不降低,长远生计有保障。 民之所盼,政之所向。保障和改善民生没有终点,只有连续不断的新起点。坚持以人民为中心的发展思想,沿着高质量发展道路稳步前进,让现代化建设成果更多更公平地惠及全县人民……在新征程上,山丹县将继续把人民安危冷暖放在心上,把一桩桩、一件件民生小事当作“头等大事”来办,用心、用情、用力把民生愿景绘制成幸福实景,民生这张答卷一定会越来越精彩。