本报记者 陈 海 康 宁

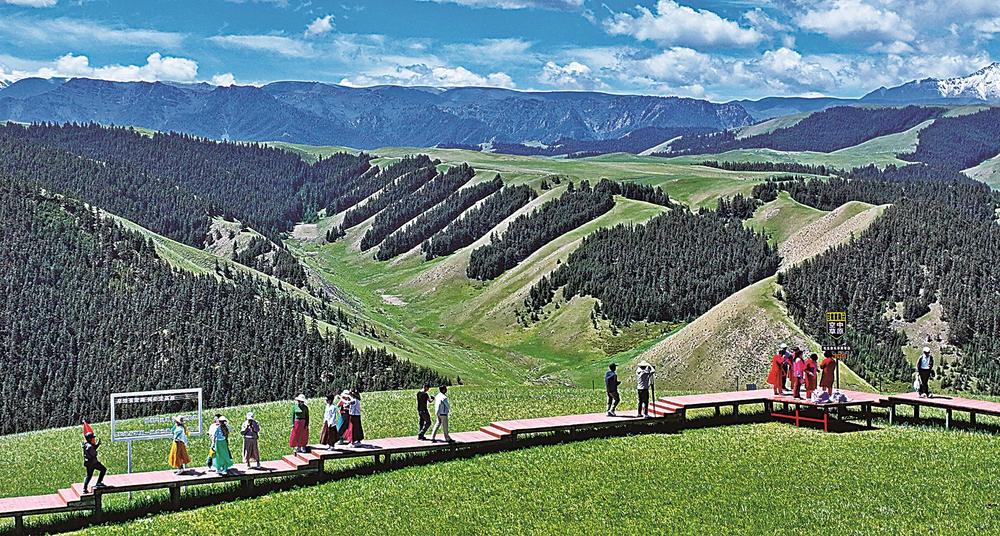

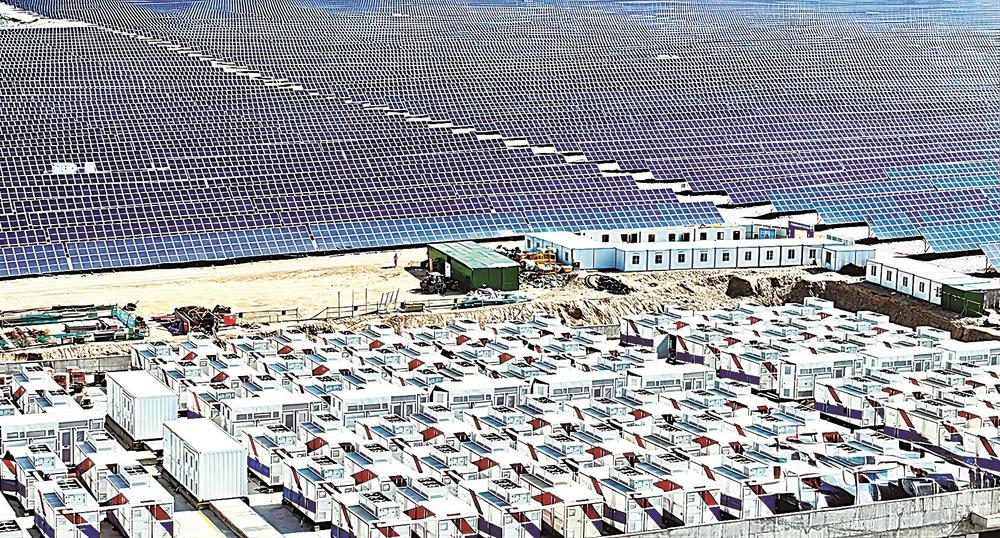

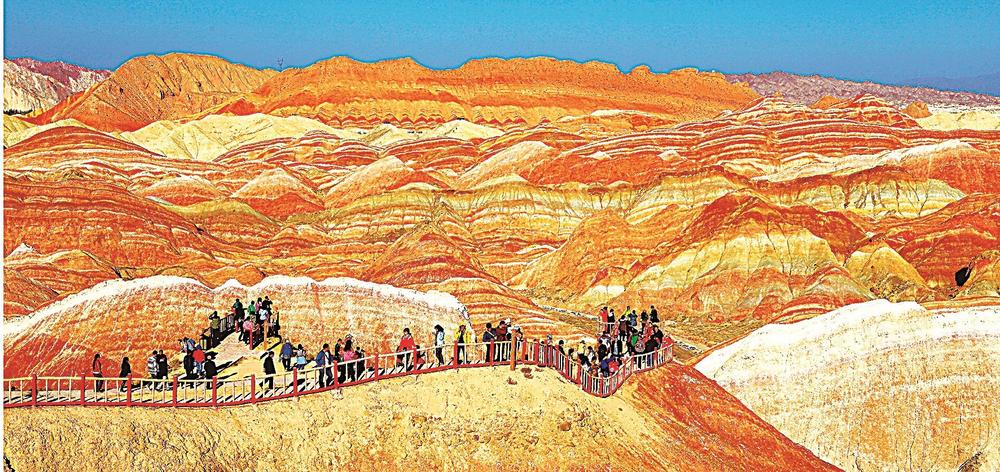

祁连山下,森林草原郁郁葱葱、生机盎然;黑河两岸,绿浪翻滚、丰收在望;戈壁滩上,风电光伏等新能源产业应势而生、蓬勃发展;各大旅游景区景点,风光迷人、游人如织……我市立足“一屏三地”功能定位,扬优聚势、锻长补短,以跳起摸高的姿态、苦干实干的劲头,加力筑牢守好国家西部生态安全屏障、培育全国现代种业发展高地、建设国家重要综合能源基地、打造国际知名旅游目的地,走出了一条符合张掖实际、彰显张掖特色的高质量发展之路。

加力筑牢守好国家西部生态安全屏障

保护生态环境是我市最重大的政治责任,也是对全国全省大局最重要的贡献。我市深入践行习近平生态文明思想,认真落实省委打好“七大标志性战役”部署,突出祁连山、黑河及北部防沙治沙带“三大重点”,打好蓝天碧水净土“三大保卫战”,全域加强生态环境保护建设,筑牢守好国家西部生态安全屏障。

持续巩固祁连山生态保护成效,深入推进“绿盾”自然保护地强化监督和“守护”祁连山专项检查行动,加强保护区外围区域生态环境排查整治,推动祁连山生态环境保护修复升级。建立跨区域生态保护联席会议和多部门联动执法机制,推动设立祁连山林区法院、林区检察院,制定生态环境损害赔偿机制、林长制责任追究办法,构建起“各负其责、各司其职、齐抓共管”的生态环境法治体系。建成“一库一图十二网九平台”智慧张掖生态环境监测网络和长效保护机制,形成“天上看、空中拍、地上查、网上管”的全区域、全过程、全链条生态环境监管体系,实现生态环境问题“半小时预警、两小时处置、两天内核查、执法监察全程跟踪督办”。监测网络获评生态环境部“全国智慧环保创新案例”,张掖市荣获国家生态文明建设示范市荣誉称号。

据中国科学院生态环境研究中心评估报告显示,祁连山保护区生态环境明显改善区域较2017年增加37.5%,植被指数、植被覆盖度、植被生产力分别增长10.9%、7.8%、14.8%,不同种群野生动物数量较2014年提高20%左右,祁连山自然保护区荣获“2022绿色亚太环保成就奖”。

逐步提升黑河流域生态系统功能,连续25年完成黑河分水国家战略任务,累计调水285.83亿立方米、占来水量的61.3%,下游东居延海实现连续20年不干涸,水域面积保持在40平方公里左右。积极推进黑河生态廊道建设,加强湿地自然保护区优化调整,黑河湿地呈现良性演替趋势,保护区新增植物和鸟类比2011年保护区成立之初增加14%、50%,调查发现“鸟中大熊猫”黑鹳627只、成为全国已知最大黑鹳种群地,入围全球第8批、全国第49块国际重要湿地名录,2023年被生态环境部评为绿色低碳典型案例。

科学推进国土绿化和防沙治沙,因地制宜造林扩绿,2021年以来全市营造林175万亩,累计治理退化草地1000万亩、沙化土地327万亩,荒漠化和沙化土地面积分别较第四次荒漠化监测减少107.4万亩、51.2万亩,实现由“沙进人退”到“绿进沙退”的转变。不断深化环境污染防治攻坚,空气质量连续9年达到国家二级标准,地表水国家考核断面水环境质量连续6年排名全国前列,所有行政村建成“清洁村庄”,土壤环境质量安全可控,张掖被国务院表彰为生态环境领域真抓实干成效明显市。

水是生态之基,也是生产之要。为更好节约利用水资源,去年我市启动建设新时代全国节水型社会新标杆,深入践行习近平总书记“十六字”治水思路和“四水四定”原则,强化用水总量和强度双控,借鉴运用财政预算管理理念,全面推行水预算管理。同时,深入实施“四抓一打通”“百库千塘万里渠”工程和农田节水设施“四项工程”,大力推广滴灌等节水技术,构建“1+6+N”智慧水务架构体系,全面完善灌区自动化供水、计量等设施,促进农业节水增效。农业节水效率提高30%,年度节水4.5亿立方米,建成6个全国节水型灌区。全面深化水权改革,健全水权交易市场,对结余水指标鼓励开展水权交易,去年全市用水总量20.33亿立方米,完成水权交易2248宗、交易水量5803万立方米,被确定为全国10个水预算管理试点地区之一。

与此同时,深化地下水超采治理,通过“基本水价+计量水价”和水价累进加价,推动实现“先地表后地下”的用水导向。深入推进工业节水减排、城镇节水降损、生态节水保绿,将再生水广泛用于工业减排、林草灌溉等领域,形成“城市排水——再生处理——循环利用”的再生水供水系统和区域循环利用体系。2022年成功入选全国首批区域再生水循环利用试点城市。

加力培育全国现代种业发展高地

种子是农业的“芯片”,种业发展关乎农业命脉。我市坚决扛牢种业安全责任,深入推进种业振兴“五大行动”,加快建设“两基地、两中心”,打造“世界知名、中国一流”种业基地,擦亮“张掖有种·种天下”名片。

在打造全国现代种业发展高地过程中,我市根据中央深改委《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等文件精神,探索推行优质基地资源竞争性配置改革,设置科技创新、加工能力等7方面指标,综合评定、合理配置玉米制种面积,实现产业持续健康发展、企业更好发展壮大、农民收益稳步提升“三赢”目标。

“改革前,玉米制种基地无序竞争、企业相互抢撬基地等问题突出,优势企业发展受限。”市种子行业协会副秘书长常凯介绍,通过改革,企业与基地建立起透明合作关系,制种产业领域不正之风和侵权生产、私留倒卖、抢撬基地等违法违规行为大幅下降。(下转第二版)